こんにちは!

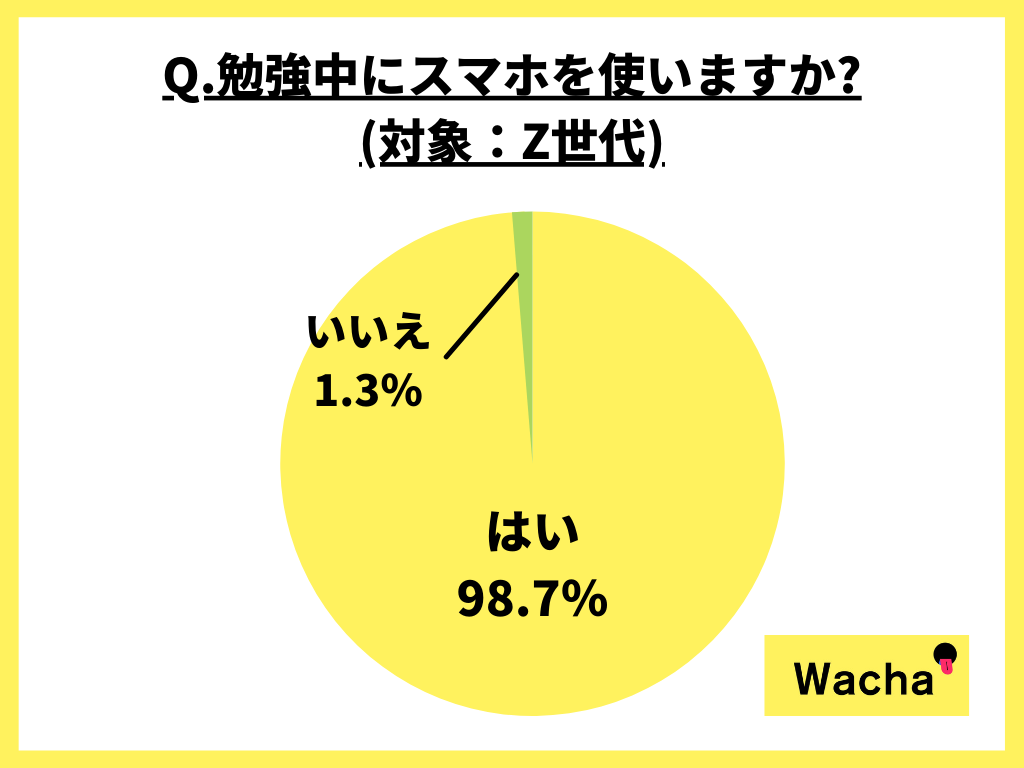

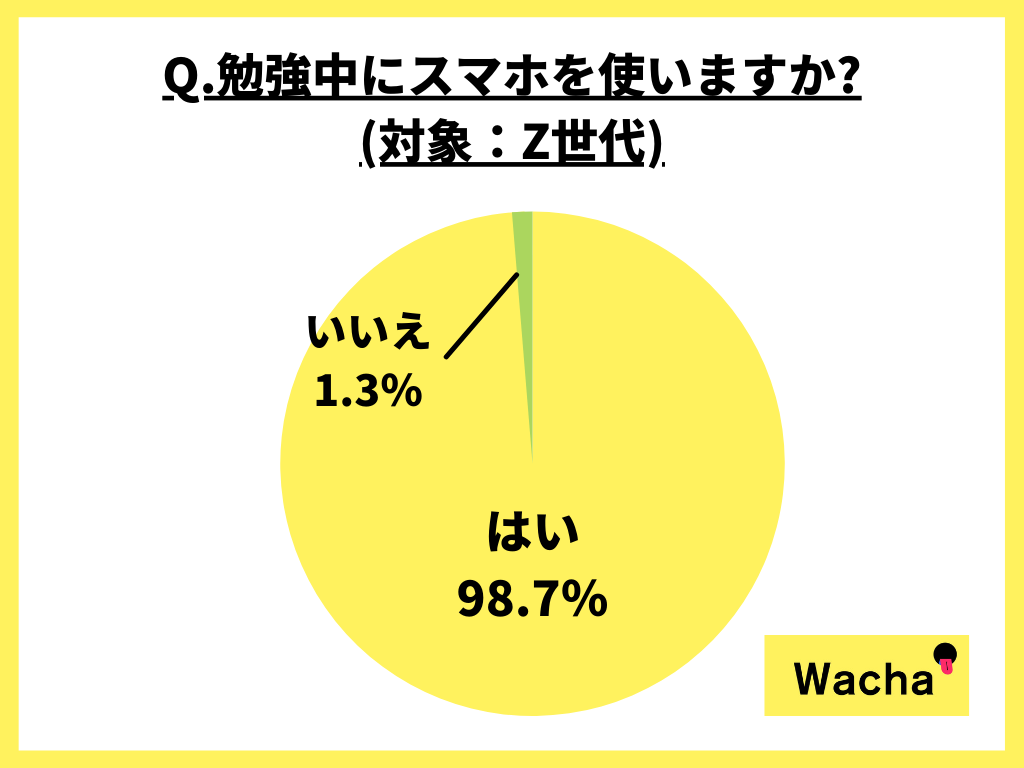

Z世代を対象にした調査で衝撃の結果を目の当たりにしました。

Z世代の子たちはスマホと共に勉強をするようです。

勉強中にスマホを使う子98.7%!!

今までは勉強中にスマホを触るだなんて勉強に身が入っていない!と、受験生などにとってはスマホを悪とする風潮がありました。

しかしそのような認識も捨てなければいけない時代が来ているのでしょうか。

我が家の子どもたちはZ世代の次の世代。

α(アルファ)世代に入ります。

デジタルとどう向き合ったらいいのか。

そもそもZ世代やα(アルファ)世代ってどんな特徴があるの?

というところから見ていこうと思います。

子どものスマホとの付き合い方について悩んでいる方にも参考になると嬉しいです。

- Z世代の特徴

- α(アルファ)世代の特徴

- Z世代の勉強法

- これからの世代、α(アルファ)世代のテクノロジーとの向き合い方

Z世代の年齢と特徴

Z世代の年齢

- Z世代の年齢:1995年頃~2010年頃生まれで(2022年末時点)12歳くらいから27歳くらいまでの人を指す

*生まれた年の範囲に厳密な定義はなく、取り上げているメディアやシンクタンク(研究機関)などによって1~2年から数年の違いがある

| 名称 | 生まれ年 |

| ベビーブーマー | 1946年頃~1964年頃 |

| X世代 | 1965年頃~1980年頃 |

| Y世代(ミレニアム世代) | 1981年頃~1994年頃 |

| Z世代 | 1995年頃~2010年頃 |

| α世代 | 2011年頃~ |

日本で使われてきた世代の名称(例;バブル世代、ゆとり世代)等は日本独自のものです。

グローバル化が進んだこともあり、国ごとに違いはあるものの、Z世代に関しては日本も含む世界で使われています。

Z世代の特徴

他の世代と比べて次のような特徴があります。

デジタルネイティブ

ITリテラシーが高い➡デジタルネイティブ。

マイクロソフトがWindows95を発売して家庭に本格的にパソコンが導入され、インターネットが普及し始めたのが1995年です。

Z世代は生まれた時からパソコンやインターネットが身近にあったんですね。

スマホやSNSも小さい頃から慣れ親しんだ存在で、ネットを介した情報収集や情報発信、SNSを活用したコミュニティ形成なども他の世代に比べて得意です。

他には、

- 値段の高さよりも自分が気に入っているかどうかを重視(例;ファストファッションが好き)

- 社会問題への関心が高く、社会貢献への意欲が強い

- 「モノ(商品)」以上に「コト(体験・サービス)」にも価値を見い出す

などもZ世代の特徴として挙げられます。

社会問題や環境問題がますます浮き彫りになり、サステナビリティ(持続可能性)を意識しながら良好な経済活動することが求められるようになります。

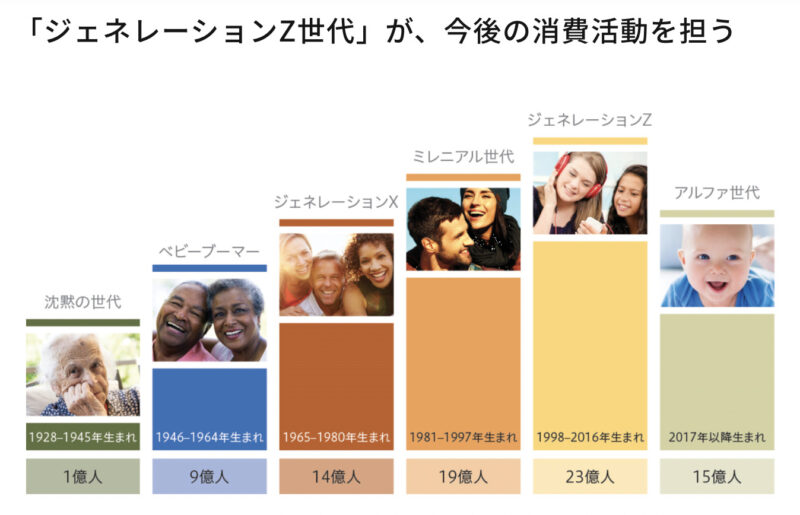

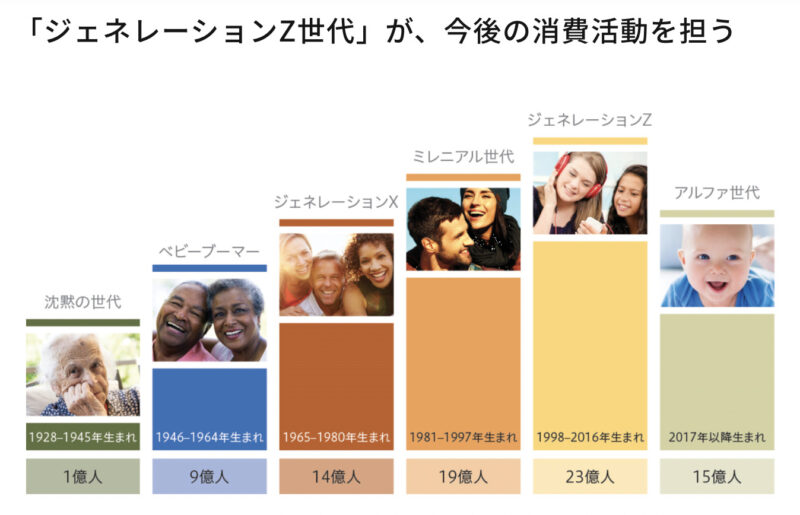

Z世代の人口比率

最近になって○○世代、特にZ世代が注目されるようになったのは、世界人口に占める比率が高いからです。

世界人口の約30%超えがZ世代だといわれています。

今はまだ10代ですが、これからの社会の中枢で活躍するようになるのは間違いありません。

なお、少子高齢化が進む日本の場合、Z世代の占める割合は世界全体ほど高くはなくだいたい12~13%となっています。

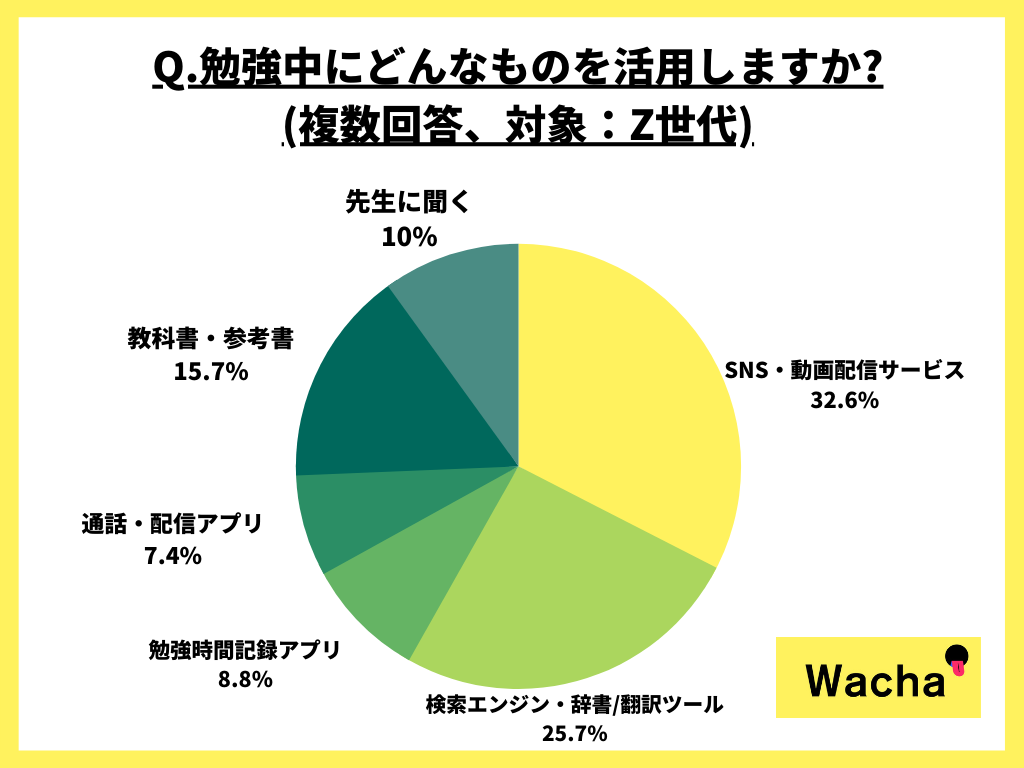

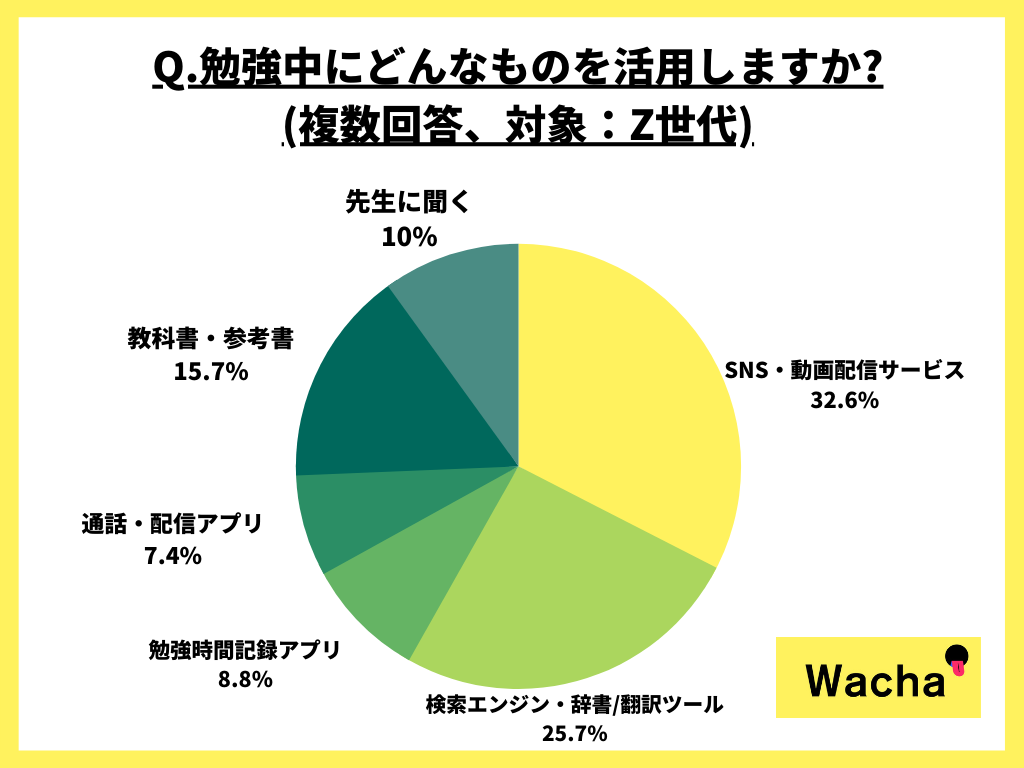

Z世代が勉強中に活用しているものとは!?

- SNS・動画配信サービス 32.6%

- 検索エンジン・辞書/翻訳ツール 25.7%

- 勉強時間記録アプリ 8.8%

- 通話・配信アプリ 7.4%

えーーー!今まで主流と思われていた「教科書・参考書」、「先生に聞く」が全体の4分の1・・・

上記のアプリやサービスを使って上手に勉強していることが分かります。

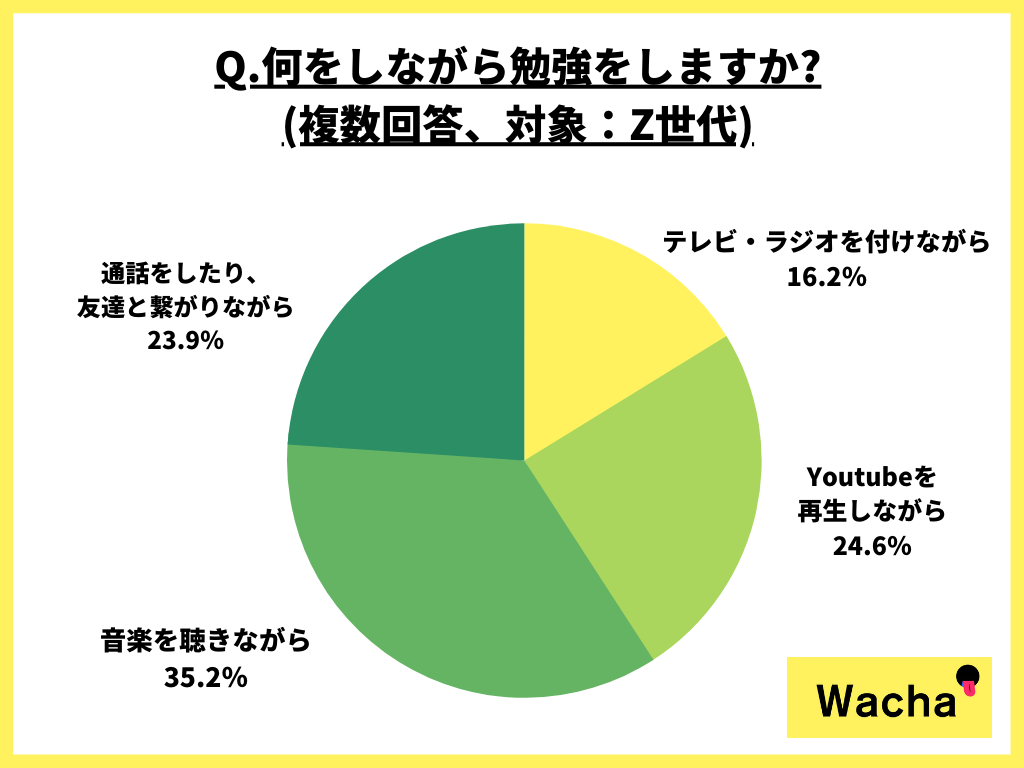

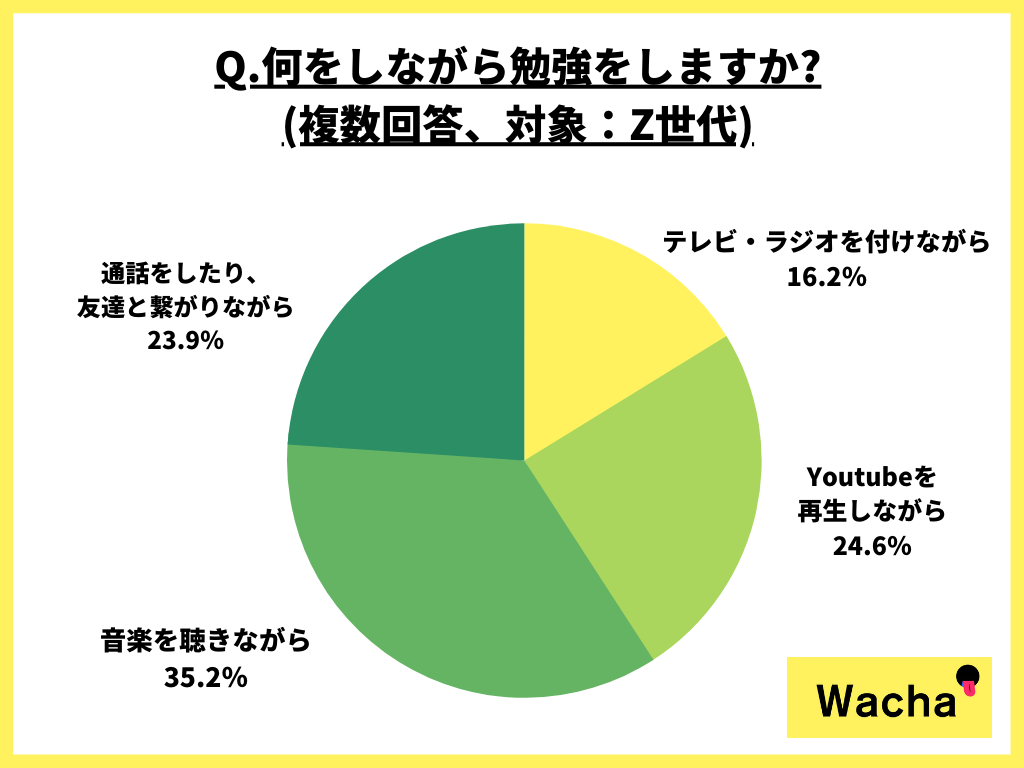

- 音楽を再生しながら 35.2%

- YouTubeを再生しながら 24.6%

- 通話をしたり、友達と繋がりながら 23.9%

- テレビ・ラジオを付けながら 16.2%

勉強している内容が頭にきちんと入ってくるのか、心配になってしまいますが、これがZ世代の現状です。

ながら勉強は良いの?悪いの?

こちらは娘の通っている塾の先生の話ですが、高校受験に成功している子、成功していない子の差はどこで出るかというと、スマホだそうです。

スマホに依存しているか、それともメリハリをつけた使い方ができているか、です。

図表からも分かるように、調べ物や勉強に役立つアプリなども多数あることから活用できるものは大いに活用すべきでしょう。

また、受験に成功した子でも大体1時間くらいはいじってる、と聞きました。

子どもがダラダラと使い続けていないか、ながら勉強をしすぎていないか、ということには目を光らせた方が良さそうです。

個人的な意見としては基本的に「ながら勉強」は反対です。

好きな音楽ややる気を促すYouTubeなどでモチベーションは上がるかも知れませんが、意識が半分そちらに向いしまうので効率は悪くなります。

また、本番のテストなどは無音で実施します。無音の環境に慣れて力を発揮できるようにしておくことも大事でしょう。

α(アルファ)世代の年齢と特徴

α世代の年齢

- 2011年頃以降に生まれた子どもたちを指す

- 2022年現在、最年長は小学6年生になっている子どもたち

α世代の特徴

幼い頃のおもちゃが「おしゃぶりやガラガラ」から「スマホやタブレット端末」にシフトした世代。

デジタルネイティブ

- Z世代同様、ITリテラシーが高い➡デジタルネイティブ。

- 2010年はipadとinstagramがローンチされた年で、生まれた時からそういったものが身近である状態で育つ

- アプリの存在も身近であり、アプリ内での支払い・課金も当たり前として育つ

- 学び、遊び、あらゆる社会的参加のためにテクノロジーを用いる

コロナ禍で世間でも学校でも積極的にITを取り入れたことでますますデジタル化が進みましたね。

2021年9月には日本でもデジタル庁が発足されました。

この世代にとってテクノロジーとは、自分とは別のものではなく、むしろ「自分のアイデンティティと共にあること」と捉えるだろうと予測されています。

物理的な世界よりも”バーチャル”な世界を好む傾向が強くなる可能性が高く、創造性を発揮する機会も増えると考えられています。

昨今のSNSの拡がりを見ていても、そのようなことが容易に想像できますね。

この流れはますます加速していくでしょう。

それを理解する上で役に立ったおすすめの書籍があるので載せておきます。

これからデジタルが世の中に何をもたらしてくるのかを時代の先駆者、著者の「佐藤航陽」さんが分かりやすく教えてくれます。

ワクワクしながらあっという間に読めてしまいます。

スポーツに対する変化

「スポーツ」に対する意識や価値観も劇的に変化すると考えられています。

単に身体能力を開花させる、ということに縛られるのではなく、「没頭させる」、「自分の能力を開花させる」のはどれかという選択肢が広がり、今までのスポーツ競技に向けたトレーニング(例:野球、テニス、ゴルフ)に投資して、競わせて成果をあげるというプロセスに親世代(ミレニアム世代)の関心も薄れてきています。

たしかに。最近は気候変動も激しくて真夏の屋外でのスポーツは危険になりつつあるもんね。そういうのも関係してるのかな。ただ、人々を感動させてくれる「スポーツ」という分野は無くならないと思うなぁ!

成長が早い

肉体的成熟が早く、思春期も早く始まると予想されていて、身体的、精神的、哲学的、社会的に早く成熟する世代だとしています。

一方で、教育機関に在籍する年数は長くなり、親元で暮らす期間は長くなる、とも言われています。

α(アルファ)世代の人口

全員誕生する頃(2025年)には世界合計で20億人近くに達し、将来は歴史上最大の世代となります。

日本は逆行しているけど、世界的見ると出生率はどんどん上がっているということですね!

α(アルファ)世代のテクノロジーと教育

アルファ世代の教育現場である「学校」は、これまでの構造的で聴覚的な学習方法から、多彩で魅力的な視覚を重視した多様式(マルチモダールAI)が基準となり実践され、過去の教育現場とは切り替わった方式にますますシフトします。

マルチモダールAIとは、「複数種類のデータを入力して、統合的に処理する深層学習の手法」のことです。

「アルファ世代」の親は「ミレニアム世代」であり、親たちは自らが強化してきた検索や情報能力を駆使して、子ども(アルファ世代)により早い年齢でより多くの正規の教育を受けさせたい、という需要は高まっています。

現在アメリカではすでに「STEM教育」が重要視されています。

- Science(化学)

- Technology(技術)

- Engineering(工学)

- Mathematics(数学)

欧米ではこの分野の学位取得者は手厚く優遇されています。

これらの国政もデジタルネイティブ世代が増えることへの後押しとなっているのです。

α(アルファ)世代の将来就く仕事は?

今の小学生の65%が現在はまだ存在しない仕事に就くと言われています。

- ナノテクノロジー

- ブロックチェーン

- サイバーセキュリティ

- バーチャルリアリティ etc…

これまでのようにひとつの仕事に従事することは稀になり、そのために環境への適応力や、新しいスキルを常に学び続ける力などが求められるようになります。

日本の流れ

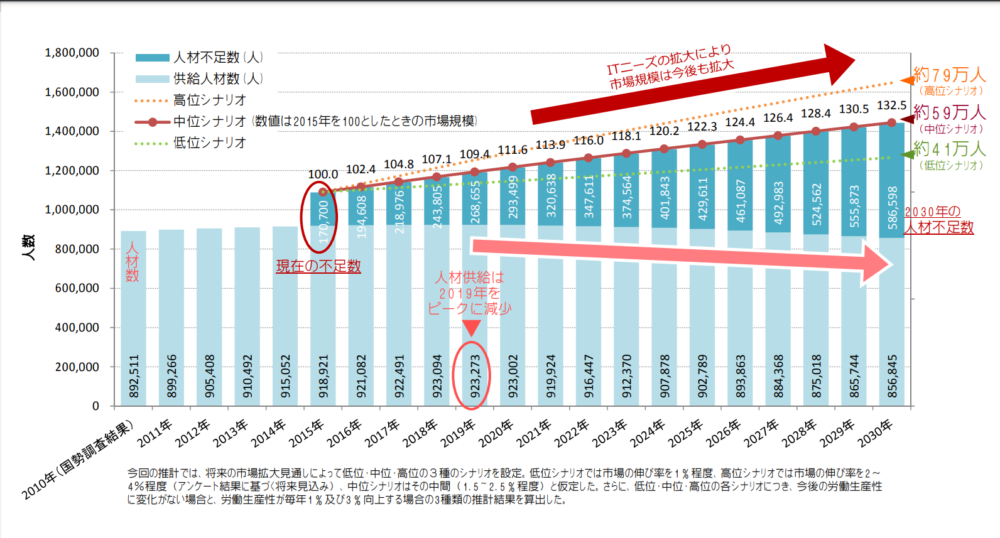

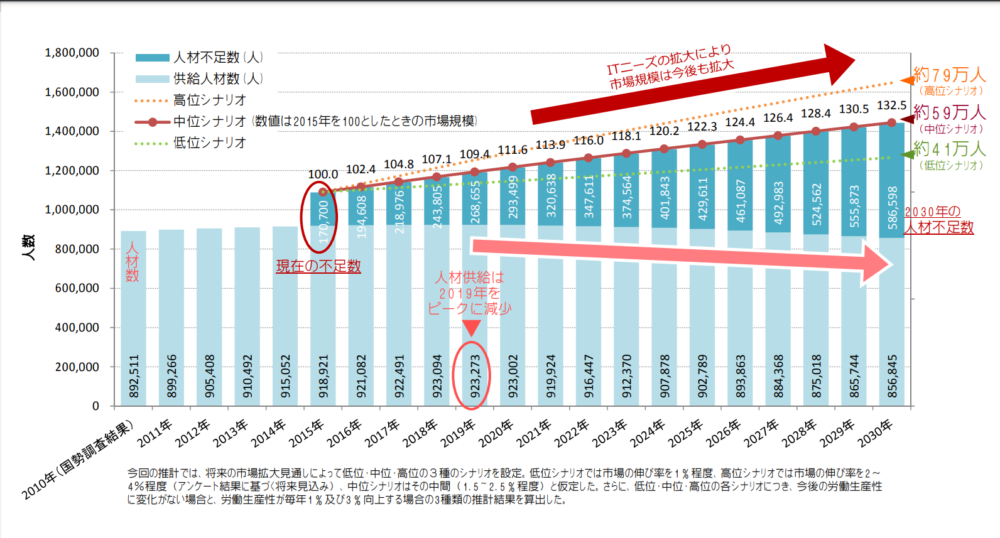

このIT人材強化の流れが日本でも活発になっているのはその背景に、将来の大幅なIT人材不足が見込まれているためです。

アルファ世代に差し掛かる今の12歳の子が20歳になる2030年頃には41万人から79万人の不足が予想されると経済産業省が発表しています。

ITの知識や技術を身に着けておけば将来職に困ることはなさそうですね!

そのようなIT人材のベースとなる勉強はやはり算数や、数学です。

その流れから入試においても算数ができる子を欲しがる難関校は増加しているそうです。

詳しくは 「今木智隆さん著「理系が得意な子の育て方」」を参照してください。

まずはブックレビューをチェック➡算数の重要性に気づいたら読む本「理系が得意な子の育て方」ブックレビュー (meiya-blog.com)

まとめ

これまでのZ世代からの流れ、子どもたちが育ってきた環境から見てもこれから生きていく上でテクノロジーとの関係は密接であり、未来において必要不可欠な事が分かりました。

ハマり過ぎは良くないけども、

テクノロジー過多の弊害よりもその可能性を求めよう!

という流れはますます進んでいきます。

過去の成功ルートの枠ではない、新たな「社会価値」を基準にした社会が待っています。

子どもたちの好奇心や意欲を削ぐことのないように上手に付き合ってあげられるようにフォローすることが親の役目となりますね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ポチっとしてもらえると嬉しいです↓

にほんブログ村

コメント